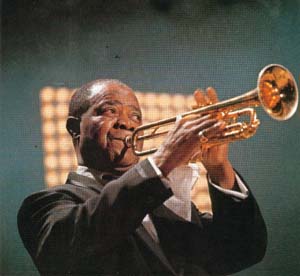

Louis Armstrong

Louis Daniel Armstrong est un enfant du

ghetto de La Nouvelle-Orléans. Très jeune, sa mère Maryann (Marie Albert) a

quitté les champs de canne à sucre de Boutte situés à une centaine de kilomètres

à l’ouest de La Nouvelle-Orléans pour entrer au service d’une famille blanche.

Elle fait la connaissance d’un jeune ouvrier agricole qu’elle épouse à l’âge de

quinze ans ; de ce mariage, peu réussi, elle aura deux enfants :

Louis (qui naît un 4 août 1901 ?) et Béatrice. Ses parents se séparent

lorsqu’il a cinq ans ; Louis est élévé par Joséphine, sa grand-mère

paternelle, blanchisseuse. Cette maîtresse femme sait faire swinguer sa cuisine

et ses gâteaux ; Louis se cache sous ses jupes lorsqu’il joue à

cache-cache avec les petits Blancs ; Joséphine l’envoie à l’école, à la

Fisk Scool, de triste réputation, et à l’église où il apprend à chanter le

gospel sous les yeux de son arrière grand-mère. Little Louis retourne chez sa

mère en 1906, lorsque celle ci met au monde un second enfant, Béatrice. Maryann

a besoin d’aide.

La famille Armstrong habite le secteur de

Perdido Street/ Liberty (dans le troisième arrondissement de La

Nouvelle-Orléans), en plein Black Storyville ; ce quartier, pauvre et

rempli de bouges, de dancing miteux, de bordels bon marché, où les marins en perdition

viennent se divertir, est depuis 1898, l’un des premiers endroits du Sud à

abriter la prostitution légale. Il est situé à trois blocs d’immeubles de son

homologue plus huppé, réservé aux riches blancs ou créoles, dont les

pensionnaires sont elles aussi blanches ou créoles. Il a été tacitement reconnu

comme un " district " réservé aux prostituées de couleur et

leurs clients blancs et noirs ; on l’appelle Uptown, le quartier d’en

haut, ce ghetto misérable, qui a été l’un des lieux d’éclosion, sinon le

berceau du jazz. Les musiciens y jouent une musique "chaude" réclamée

par les prostituées et leurs souteneurs, un blues volcanique, sur mesure pour

les slows drags, danses véritables frotte-nombrils, qui ressemblaient à des

copulations à la verticale.

Très tôt, Louis Armstrong se fait remarquer

en "seconde ligne" des fanfares ; celles-ci paradent à travers

La Nouvelle Orléans et se livrent en plein air à des batailles musicales

furieuses. Ces fanfares jouent à la créole et bougent avec sensualité les rythmes

militaires hérités des troupes françaises. Tout au long du cortège, les

"officiels", fans et amis, viennent former une seconde parade,

exulter, gesticuler ; c’est à celui qui se fera remarquer sous la

surveillance d’une police imprévisible. Louis ne perd pas une occasion.

Pour avoir tiré en l’air un coup de

révolver pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 1912, il est envoyé dans un

foyer d’enfants abandonnés, le Waif’s Home, et… entre dans l’orchestre-maison

(dirigé par Peter Davis). Il y joue du tambourin et de divers instruments avant

d’adopter le cornet. A sa sortie, il commence à jouer dans les cabarets de

Storyville et reçoit les conseils de Joe Oliver. En 1918, il entre dans

l’orchestre de Kid Ory, puis sur les riverboats, dans celui de Fate

Marable. Au Lincoln Garden de Chicago, il rejoint Oliver au sein du Creole

Jazz Band comme second cornet. Louis Armstrong, nommé Satchmo (abréviation

de satchmel mouth, bouche en forme de besace), se détache du lot par la

puissance de son jeu alliée à une technique parfaite. Chaque thème qu’il prend

est sublimé. Avec Armstrong, le soliste s’émancipe et devient l’emblème du

jazz.

En 1924, il est

engagé à New York chez Fletcher Henderson. Durant cette période, il

accompagne de nombreuses chanteuses de blues : Ma Rainey, Trixie Smith,

Clara Smith, Bessie Smith. Il enregistre avec Clarence Williams et Perry

Bradford, retourne à Chicago dans le groupe de Lil Armstrong qu’il a épousée en

1924. A partir de 1925, il enregistre ses

premiers disques en tant que leader à la tête du Hot Five. Il travaille avec

Erskine Tate, abandonne à cette occasion le cornet pour la trompette, passe par

le groupe de Caroll Dickerson, puis celui de Clarence Jones. Il met sur pied en

1927 les Hot Seven pour une série d’enregistrements.

En 1924, il est

engagé à New York chez Fletcher Henderson. Durant cette période, il

accompagne de nombreuses chanteuses de blues : Ma Rainey, Trixie Smith,

Clara Smith, Bessie Smith. Il enregistre avec Clarence Williams et Perry

Bradford, retourne à Chicago dans le groupe de Lil Armstrong qu’il a épousée en

1924. A partir de 1925, il enregistre ses

premiers disques en tant que leader à la tête du Hot Five. Il travaille avec

Erskine Tate, abandonne à cette occasion le cornet pour la trompette, passe par

le groupe de Caroll Dickerson, puis celui de Clarence Jones. Il met sur pied en

1927 les Hot Seven pour une série d’enregistrements.

En 1929, il revient à New York en vedette, accompagné par l’Orchestre de

Luis Russell, participe au Hudson Théâtre de Broadway à la revue de Hot

Chocolate aux côtés de Fats Waller, également signataire des moments

musicaux. Il se produit en soliste au Lafayette Theatre avec l’orchestre de

Caroll Cickerson, puis au New Cotton Club de Los Angeles.

En 1930, il apparaît dans le film Flame.

A a tête d’un grand orchestre, il parcourt les Etats-Unis, se produit à

Broadway et à Harlem. Il

tourne deux courts métrages : Rhapsody in Black and Blue et I’ll

Be Glad When You’re Dead, You Racal You aux côtés de … Betty

Boop.

1932. Il s’embarque sur le Majestic à

destination de l’Europe où il tient la vedette au Palladium de Londres.

De retour aux Etat-Unis, il joue brièvement dans une nouvelle version de Hot

Chocolate, accompagné par la formation de Chick Webb. Nouveau voyage

en Europe, notamment en 1934 à Paris à la Salle Pleyel. Revenu aux Etats-Unis,

où il est devenu une star, Louis Armstrong tourne dans des films comme Pennies

From Heaven avec Bing Crosby (1936), Artists And Models

(1937), Doctor Rhythm-Every Day’s

Holiday avec Mae West (1938), Goin Places (1939), Cabin

In The Sky (1942), Jam-Session –

Atlantic Session (1944), Pillow To Bost (1945). En 1940, il apparaît

à Broadway dans une version musicale du Songe d’une nuit d’été,

intitutée Swinging The Dream. Il est la vedette d’un concert Esquire

donné au Metropolitain Opera avec Roy Eldridge, Jack Teegarden, Coleman

Hawkins, Barney Bigard, Lionel Hampton, Art Tatum, Al Casey, Oscar Pettiford,

Sidney Carlett. Il tourne en 1946dans le film New Orleans.

Il abandonne son

grand orchestre et se produit en petite formation au Metropolitan Opera, à Town

Hall. Puis il forme son All Stars qui se présente en 1947 pour la

première fois au club Billy Berg de Los Angeles. 1948, il est une des vedette

du Festival de Nice. 1949, il est sacré roi des Zoulous à l’occasion du Mardi

Gras de la Nouvelle Orleans. Les lecteurs de Downbeat l’élisent « plus

importante figure musicale de tous les temps ». Il passe en vedette au

Festival de Newport, enregistre sa Musical Autobiography, enchaîne le

tournage de nombreux films (A Song Is Born, Courtin’ Trouble, La

Route du Bonheur, High Society, avec Grace Kelly, Bing Crosby

et Frank Sinatra, …)

Il abandonne son

grand orchestre et se produit en petite formation au Metropolitan Opera, à Town

Hall. Puis il forme son All Stars qui se présente en 1947 pour la

première fois au club Billy Berg de Los Angeles. 1948, il est une des vedette

du Festival de Nice. 1949, il est sacré roi des Zoulous à l’occasion du Mardi

Gras de la Nouvelle Orleans. Les lecteurs de Downbeat l’élisent « plus

importante figure musicale de tous les temps ». Il passe en vedette au

Festival de Newport, enregistre sa Musical Autobiography, enchaîne le

tournage de nombreux films (A Song Is Born, Courtin’ Trouble, La

Route du Bonheur, High Society, avec Grace Kelly, Bing Crosby

et Frank Sinatra, …)

Il visite l’Europe chaque année mais se

produit également au Japon (1953), en Australie (1954), au Canada, à la

Jamaïque, en Amérique Latine (1957), en Afrique et en URSS (1965), certaines de

ces tournées étant organisées par le Département d’Etat américain. Ayant été

victime, en 1959, d’n grave malaise à Spoleto, il n’en continue ps moins de se

produire jusqu’à son dernier jour (6 juillet 1971) . Il a fait paraître deux

autobiographies : Swing That Music en 1936 et Ma Nouvelle-Orleans

en 1952.

Louis Armstrong aura tenu, indéniablement,

un rôle capital dans l’histoire de la musique. C’est grâce à lui que la forme

musicale née à La Nouvelle-Orleans à la fin du 19ème siècle atteint

une audience universelle. En fait, il invente le jazz tel que nous le

connaissons aujourd’hui. Alors que les pionniers se bornaient à perpétuer la

folklorique improvisation collective, il va, le premier, se présenter à

l’avant-scène, en gros plan, laissant à ses partenaires le seul soin de lui

fournir un background adéquat. Premier véritable soliste de jazz, il pourra de

cette façon faire sans contrainte montre de son génie d’improvisateur et faire

goûter dans sa plénitude une sonorité incomparable, à la fois cristalline,

ronde et chaleureuse. En outre, alors que les membres des fanfares d’où étaient

issus les premiers musiciens de jazz étaient tenus de placer leurs notes avec

une grande rigueur, Louis Armstrong décale les siennes, soit en avance, soit en

retard sur le temps. L’articulation de sa phrase, que termine un somptueux

vibrato, gagne en légèreté et en souplesse grâce à cette apparente

décontraction génératrice du swing.

Chanteur, Louis Armstrong emprunte la même

démarche. Sa voix rauque, voilée se plie parfaitement aux moindres intentions

d’un musicien d’exception. On remarquera que, comme les grands chanteurs de

blues ou de flamenco, il ne tient pas compte de la structure intime des mots

pris en tant que tel. Rétrécissant ou allongeant à son gré les syllabes,

faisant fi des impératifs de l’accentuation tonique, il ne retient des paroles

que leurs propriétés strictement musicales. Comme tous les jazzmen de sa

génération, Louis Armstrong est, avant tout un spécialiste de la paraphrase. Alors

que l’interprétation des pires tubes à la mode lui fut imposée par les

producteurs de disques, il saura les transfigurer. A l’aide de subtils et insolites décalages, d’accentuations

imprévues, il donne vie, en quelque sorte, à des thèmes qui en étaient

dépourvus ; Kiss of Fire, Ramona, La Vie En Rose,

C’est Si Bon ou le célèbre Hello Dolly, par exemple, deviendront, grâce à son

génie, d’authentiques œuvres de jazz, swingantes à souhait.

C’est ainsi qu’avant d’aborder l’improvisation

proprement dite – qui sera toujours très proche de la trame originales – il imposera sa manière transcendantale. On peut

donc affirmer que tous les musiciens de jazz auront peu ou prou subi son

influence et que ses adeptes sont innombrables. Il est dommage qu’à l’instigation

de ses managers il se soit, sur la fin de sa carrière, voué souvent à un

exhibitionnisme mal venu. Il n’en demeure pas moins que, toutes époques

confondues, il aura gravé quelques uns des chefs-d’œuvre qui donnent au jazz

ses lettres de noblesse. En septembre 1995, l’administration américaine lui a,

enfin, consacré un timbre poste et en 1998, son nom a été donné à une place de

Paris dans le 13ème arrondissement