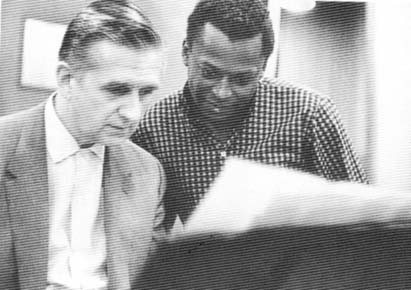

Miles

Davis

Birth of the Cool

"J'ai

fait la connaissance de Gil Evans à l'époque où il venait écouter Bird.

Ce Blanc grand et mince débarquait avec un sac plein de radis qu'il mangeait avec

du sel. A East Saint Louis, je voyais bien des Noirs entrer avec un sachet

plein de sandwiches de museau de porc grillé qu'ils mangeaient sur place, dans

un cinéma, un club, n'importe où. Mais

qu'un Blanc, coiffé d'une casquette, apporte des radis dans un club à la mode

de la 52e Rue et les mange avec du sel directement dans le sac, ça... ».

Natif de Toronto,

Canada, Ian Ernest Gilmore Green Evans est un pianiste autodidacte, devenu, en

1941, l'arrangeur attitré de l'orchestre de Claude Thornhill (lui-même

pianiste et arrangeur), l'une des formations favorites de Miles Davis qui ne

lui voit qu'un seul concurrent valable: "Le big band de Billy Eckstine

dans lequel joue Bird."

Natif de Toronto,

Canada, Ian Ernest Gilmore Green Evans est un pianiste autodidacte, devenu, en

1941, l'arrangeur attitré de l'orchestre de Claude Thornhill (lui-même

pianiste et arrangeur), l'une des formations favorites de Miles Davis qui ne

lui voit qu'un seul concurrent valable: "Le big band de Billy Eckstine

dans lequel joue Bird."

Venu

à New York avec Thornhill, Gil Evans a choisi de se séparer de celui-ci, en

1948, afin d'entamer une carrière freelance. Et le sous-sol qu'il occupe sur la

55e Rue, derrière une blanchisserie chinoise, est devenu lieu de passage pour

de nombreux musiciens : John Lewis, Blossom Dearie, Lee Konitz,

Gerry Mulligan, Dizzy Gillespie, et Bird, bien sûr, qui,

une fois de plus sans domicile fixe, va s'y installer pendant quelque temps.

Selon le pianiste et compositeur George Russell, futur inventeur du

concept lydien chromatique d'organisation tonale, également familier des lieux,

"il y avait un grand lit qui prenait presque toute la place, une unique

lampe et une chatte nommée Becky. L'endroit était très sombre. Une fois à

l'intérieur, on oubliait si c'était le jour ou la nuit, l'été ou l'hiver. A

toute heure, des gens allaient et venaient.

Gil, qui adorait être entouré de musiciens, était une vraie mère poule

pour tous, trouvant toujours une réponse réconfortante aux problèmes de

chacun."

Celui

de Miles, justement, est de s'éloigner sensiblement du be-bop et de sa rigoureuse

technicité, afin de définir une approche plus personnelle du jazz. Gil Evans,

qui s'est senti immédiatement des affinités avec ce jeune trompettiste de

quatorze ans son cadet, va alors s'employer à l'y aider. Miles adore le travail

que son nouvel ami a accompli pour Claude Thornhill. Il apprécie

particulièrement la façon qu'a Evans de composer une musique délicate et

raffinée, ne reposant plus uniquement sur le diktat du rythme ou l'agressivité,

et assez proche somme toute de ses propres sensations. Evans, quant à lui, aime

écrire pour des solistes précis.

Son

rêve de collaboration avec Louis Armstrong s'est brisé sur l'entourage

hostile de ce dernier, et l'instabilité chronique de Bird a fait capoter un

certain nombre de ses projets. En Miles, par contre, il a décelé le véhicule

idéal pour mettre enfin en pratique plusieurs de ses idées.

Les

deux hommes décident donc de monter un nonette, version réduite de l'orchestre

de Thornhill, capable de couvrir toute la gamme tonale de celui-ci. Dans ce

but, ils mobilisent de purs boppers comme Max Roach, AI McKibbon

ou John Lewis, mais également Gerry Mulligan, Michael Zwerin

et Lee Konitz : "Beaucoup de Noirs s'en sont pris à moi, disant

qu'ils n'avaient pas de travail et que j'engageais des Blancs. Je leur ai dit

simplement que s'il y en avait un qui pouvait jouer aussi bien que Konitz, je

l'engagerais, et que je me foutais qu'il soit vert à pois rouges. J'engage un

type pour qu'il joue, pas pour sa couleur. Beaucoup m'ont lâché la grappe, mais

certains ont continué de m'en vouloir. " Pour la première fois de sa

carrière, Miles se retrouve en situation de leader. Tandis qu'Evans, Mulligan

et Lewis se partagent les arrangements, il organise les répétitions, convoque

les musiciens et cherche des engagements. Il en obtient enfin un au Royal

Roost, en septembre 1948. Count Basie, dont l'orchestre se produit au

même endroit, en alternance avec le nonette, s'avoue favorablement impressionné

par ce qu'il entend : "Ces trucs lents avaient une sonorité étrange, mais

très juste. Je n'arrivais pas toujours

à suivre ce qu'ils faisaient, mais j'écoutais et j'aimais ça."

Duke

Ellington lui-même s'intéresse de près à l'ancien compagnon

de Bird : "Un jour il envoie un type me chercher. Je me sape donc à mort

et je vais le voir à son bureau. Je frappe à la porte et je trouve Ellington en

short, une femme sur les genoux. Lui que je pensais être la personne la plus

clean, la plus austère de la profession, ça m'a choqué. Il me dit, tout

sourire, qu'il me veut dans son orchestre. Merde, j'étais épaté. Le meilleur big band du business. Mais je

lui ai répondu que je ne pouvais pas, que je devais terminer Birth of the Cool et il l'a compris. Il ne m'en a pas

tenu rancune. Je me suis souvent demandé ce qui serait arrivé si j'étais entré

dans cet orchestre." On peut raisonnablement penser que Miles n'a pas été

tout à fait honnête lors de son entrevue avec le Duke et que la véritable

raison de son refus tient plutôt à sa hantise de jouer la même chose soir après

soir.

Pourtant, il est

exact qu'il a entamé la confection de ce disque dont l'enregistrement, supervisé

par le chef d'orchestre Pete Rugolo, va s'étaler sur une période de quinze

mois, mais est appelé à changer le son du jazz.

Pourtant, il est

exact qu'il a entamé la confection de ce disque dont l'enregistrement, supervisé

par le chef d'orchestre Pete Rugolo, va s'étaler sur une période de quinze

mois, mais est appelé à changer le son du jazz.

Le

nonette d'origine n'existant plus, un tas de nouveaux musiciens font leur

apparition durant ledit enregistrement, tels le batteur Kenny Clarke, le

pianiste AI Haig, le tromboniste J.J.

Johnson, le contrebassiste Nelson Boyd ou le comiste Gunther

Schuller. Seuls Miles, Mulligan, Konitz et le tubiste Bill

Barber sont présents à toutes les séances.

Trois

au total, dont vont sortir treize plages, qui, d'abord partiellement éditées

sous forme de soixante-dix-huit tours, vont être réunies (à l'exception du

morceau vocal Da That Dream, chanté

par Kenny Haggod), en 1957, sur l'album Birth of the Cool. Mais il faudra attendre 1971, pour que

la version intégrale paraisse enfin sous le titre The Complete Birth of the Cool.

Si

l'audition de ces soixante-dix-huit tours ne rencontre qu'un accueil mitigé du

côté du public éclairé, il n'en va pas de même dans le cercle des musiciens.

Lesquels se montrent sensibles à la nouvelle voie tracée par ce curieux

orchestre qui, après l'âpreté formelle et l'intensité émotionnelle du be-bop,

prône une espèce de sérénité.

Ce

que Miles lui-même appelle le « soft sound », résultat d'un maximum de

relaxation de la part de ses interprètes. Théoricien officiel du be-bop, Dizzy

Gillespie se veut plus nuancé : "Ils jouent moins de notes, moins

vite, ils mettent moins le feu que nous. Le jazz, c'est les tripes. Il faut

suer des couilles dans cette musique.

Eux l'ont un peu adoucie."

C'est

vrai. Mais sans le savoir encore, Miles

Davis vient d'inventer le jazz cool. Dont l'influence va être considérable sur

l'évolution du mouvement West Coast, en majorité blanc, promis à un énorme

succès commercial durant les années cinquante.

Révolution que le pianiste Tadd Dameron, employeur occasionnel du

trompettiste, avait pronostiquée, en affirmant, dès 1949 : "Miles Davis

est le musicien le plus en avance sur son temps."