Le

dernier souffle

"Miles

Davis a choisi de sacrifier au mauvais goût qui définit le rock'n'roll"

écrit en 1990 le poète, batteur et théoricien noir Stanley Crouch dans un

article d'une violence inouïe. Il y accuse notamment le trompettiste de "s'auto-maquereauter",

de la même manière qu'il maquereautait jadis une équipe de prostituées.

"Depuis In A Silent Way, poursuit Crouch, il n'a cessé de

dégringoler, avec sa dégaine de héros d'un film de science-fiction de série B.

Aujourd'hui, il dépasse les bornes en affirmant voir en cette espèce de drag

queen vulgaire qui s'est surnommée Prince la réincarnation de Duke

Ellington."

La

charge est d'autant plus pernicieuse que Stanley Crouch est le mentor de Wynton

Marsalis, dont il rédige tous les textes de pochettes. Mais son opinion, qui

rejoint celle d'un conservateur notoire comme Hugues Panassié, qui, vingt ans

plus tôt, réglait son compte à Miles en trois lignes dans son désopilant

Dictionnaire du jazz ("A tourné délibérément le dos à la tradition musicale

de sa race. Peut être considéré comme

un modèle de l'anti-jazz."), est partagée par un grand nombre de puristes.

Ainsi, quand Tutu, son premier album Warner, dédié à

l'évêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, est paru, Miles

s'est-il vu accusé de jouer désormais "de la musique d'ascenseur".

"Ce disque ne vaut guère mieux que la B.-O. de Miami Vice, a même écrit un magazine américain, révulsé par la reprise de Perfect Way, tube du groupe pop anglais Scritti

Politti (lequel rendra la politesse à Miles en l'invitant à jouer sur un

morceau de son nouveau disque : Oh Patti).

Ainsi, quand Tutu, son premier album Warner, dédié à

l'évêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, est paru, Miles

s'est-il vu accusé de jouer désormais "de la musique d'ascenseur".

"Ce disque ne vaut guère mieux que la B.-O. de Miami Vice, a même écrit un magazine américain, révulsé par la reprise de Perfect Way, tube du groupe pop anglais Scritti

Politti (lequel rendra la politesse à Miles en l'invitant à jouer sur un

morceau de son nouveau disque : Oh Patti).

Associé,

bien malgré lui, au feuilleton télévisé à succès Miami Vice, Miles, qui s'est découvert un ami

commun avec Don Johnson, l'un des acteurs de la série, en la personne du

chanteur country iconoclaste Willie Nelson (dont il a choisi le nom pour

titrer l'une de ses compositions), fait taire toutes les critiques en

apparaissant dans un épisode de la série, où il personnifie, comble d'ironie,

un proxénète trafiquant de drogue : "Je n'aimais pas trop contribuer à

renforcer la vision stéréotypée que beaucoup de gens ont des Noirs. Alors dans

mon esprit, je ne jouais pas un mac mais un businessman. Cicely m'a dit que j'étais bon. Ça m'a fait

plaisir. J'ai toujours respecté son jugement d'actrice."

En

dépit de ses problèmes de diabète, qui l'obligent à se faire une piqûre

quotidienne d'insuline, Miles se sent bien à l'époque. Les gens l'arrêtent dans

la rue depuis qu'il a tourné un spot publicitaire pour Honda, et, comme au

milieu des années 70, il ne cesse de se produire sur scène et d'enregistrer des

bandes, faisant et défaisant des orchestres au gré de ses inspirations.

Défilent alors à ses côtés les saxophonistes Bob Berg, Gary Thomas, Rick

Margitza, Kenny Garrett; les claviers Robert Irving III, Joe Sample, George

Duke, Adam Holzmann, Kei Akagi; les bassistes Dar-ryl Jones, Benjamin Rietveld;

les guitaristes Billy « Spaceman » Patterson, Foley McCreary, Robben Ford,

JeanPaul Bourelly; les percussionnistes Ricky Wellman, Marilyn Mazur, Omar

Hakim, etc.

A

l'automne 1986, son groupe du moment participe à un gigantesque rassemblement

au profit d'Amnesty International, réunissant, au Giants Stadium, quelques

poids lourds de la pop music. Occasion

pour beaucoup d'aller reluquer de près celui que l'on présente de plus en plus

comme un mutant : "Après notre passage toutes les grandes stars du rock

sont venues me saluer. Les types de U2,

Bono, Sting et ceux de Police, Peter Gabriel, Ruben Blades, toutes sortes de

gens. Certains semblaient avoir la

frousse, et quelqu'un m'a expliqué que c'était à cause de ma réputation de

grossièreté. " Car s'il semble s'être un brin humanisé, Miles Davis n'a

rien perdu de son franc-parler. Invité,

avec Ray Charles, par le président Reagan à la Maison Blanche début 1987, il

crée une mauvaise ambiance après que sa voisine de table lui a dit que sa «

mama » devait être drôlement fière de ce qui lui arrivait : "Ecoutez, ma

mère n'est pas une « mama » de merde, vous entendez ? Ce mot est complètement

ringard, on ne l'utilise plus. Ma mère

était plus élégante, plus convenable, que vous ne le serez jamais. Alors ne dites plus un truc comme ça à un

Noir, pigé ? "

La

mort de Gil Evans, à Mexico, en mars 1988, est un rude coup pour Miles Davis.

Deux mois plus tôt, ils évoquaient encore l'idée de concrétiser un vieux projet

: l'adaptation de La Tosca de Puccini, l'une des ceuvres

lyriques favorites de Miles. Celui-ci dédiera donc à la mémoire du « Maître »

la remarquable B.-O. de Siesta, film tombé aux oubliettes, composée en

collaboration avec Marcus Miller. Parallèlement, il se passionne pour Cameo, le

groupe technosoul de Lan-y Blackmon (qu'il rejoint l'espace d'une plage unique,

In The Night, sur l'album Machismo), pour le zouk antillais de Kassav (dont on

retrouvera la trace dans son album Amandla), et pour

les frères ennemis du funk, Prince et Michael Jackson : "Tous deux sont

formidables, mais je préfère Prince. Il

vient en plein sur le béat et joue par-dessus.

A mon avis, quand il fait l'amour, Prince entend des tambours, pas du

Ravel. Ce n'est donc pas un

Blanc." Le nabot de Minneapolis et le géant d'Alton vont même enregistrer

quelques bricoles ensemble, mais, à l'exception de Sticky Wicked, extrait d'un disque de la chanteuse Chaka Khan, autre

signature de Warner Bros., le résultat de leur rencontre en studio ne sortira

jamais des coffres de Paisley Park.

En

1989, Miles Davis divorce avec Cicely. Ce n'est une surprise pour personne. Depuis

que le trompettiste était revenu au tout premier plan, le ménage ne cessait de

péricliter, et Miles se vantait partout de ne plus partager le lit d'une épouse

qu'il supportait mal depuis plusieurs années: "Cicely a fait des films

dans lesquels elle joue toujours une militante ou du moins quelqu'un de très

concerné par les problèmes des Noirs aux Etats Unis. Ce ne sont que des rôles, hélas. Elle adore en fait cirer les

pompes des Blancs et se range toujours à leur avis." Au même moment, est

publiée son autobiographie, co-rédigée avec le journaliste Quincy Troupe, qui

ne manque pas de causer un certain tapage, Miles s'y dépeignant comme quelqu'un

de rigoureux, d'intransigeant, mais aussi de foncièrement antipathique,

notamment dans ses relations avec la gent féminine. "Comment peut-on

encore parler de génie en présence d'un tel monstre ? " relève aussitôt

l'écrivain féministe Pearl Cleage, suggérant qu'il serait bienvenu de casser

tous les disques de Miles, et même de brûler toutes ses bandes, jusqu'à ce que

celui-ci fasse amende honorable et reconsidère attentivement la question :

"Pouvons-nous, mes soeurs, raisonnablement considérer comme un héros

quelqu'un qui se vante de nous tabasser ? "

Il

y a belle lurette que l'énoncé du problème est dépassé. Miles Davis n'est plus un héros, il est

devenu un Dieu. Cynique, arrogant,

despote pour les uns; timide, fragile, introverti pour les autres. S'entourant

désormais de jeunes musiciens souvent médiocres, que sa présence seule

contribue à transcender: "Si j'aime jouer avec des jeunes, c'est parce que

les vieux jazzmen sont des enfoirés paresseux qui résistent au changement et

s'accrochent aux manières anciennes, trop fainéants pour essayer quelque chose

de différent. Je comprends que des gens me demandent de jouer des trucs comme My Funny Valentine qu'ils écoutaient peut-être pendant

qu'ils baisaient une super fille. Mais

ils n'ont qu'à racheter le disque. Je n'en suis plus là et je dois vivre pour

faire ce qui est bon pour moi, pas pour eux." Son besoin de nouveauté est

tel que, sensible à l'impact croissant du hip hop, il contacte, par le biais du

label Def Jam, spécialisé dans le genre, le rappeur Easy Moe Bee, en

compagnie duquel il enregistre une poignée de thèmes courts, avec des samples

de Kool and the Gang, de Gene Ammons et de YoungHolt Unlimited,

qui seront commercialisés, par Warner Bros., un an après sa mort, sous le titre

Doo-bop.

Pourtant,

le disque qui va le plus marquer les esprits à la fin de la carrière de Miles

Davis est encore une musique de film commandée par le comédien (et en

l'occurrence réalisateur) Dennis Hopper, une vieille connaissance (« Miles m'a

collé un marron le jour où, jeune branleur, j'ai essayé de lui fourguer de

l'héroïne, en disant qu'il me tuerait si

je ni avisais de recommencer

»), au compositeur Jack Nitzsche. Pour

illustrer The Hot Spot, thriller sudiste interprété par Don

Johnson, Nitzsche, exproducteur de Neil Young, a en effet l'idée de réunir en

studio Miles Davis et quelqu'un avec lequel celui-ci n'a apparemment rien en

commun : John Lee Hooker, vénérable bluesman de Clarksdale, Mississippi,

aux accents de griot africain. C'est une inspiration géniale. Au lieu du choc

des continents attendu, c'est à une entente immédiate que l'on est confronté,

grâce à la complémentarité spontanée, communautaire, des deux monstres

sacrés. Preuve qu'en dépit de sa

sophistication extrême, presque caricaturale, la musique de Miles Davis ne

s'est jamais réellement éloignée des racines les plus profondes de l'idiome

afro-américain.

De

cinéma il est encore question avec Dingo, réalisé par

Rolf De Heer, dans lequel, peu de temps avant sa mort, Miles, marié pour les

besoins du scénario à Bernadette Lafont, joue, sous le pseudonyme de Billy

Cross, un trompettiste qui lui ressemble furieusement. D'autant que la musique

originale est pour lui l'occasion de retrouver Michel Legrand, sous la houlette

duquel il avait dé à enregistré une partie de ce qui allait devenir Legrand

Jazz en 1958, en compagnie notamment de John Coltrane, de Bill Evans et de Paul

Chambers.

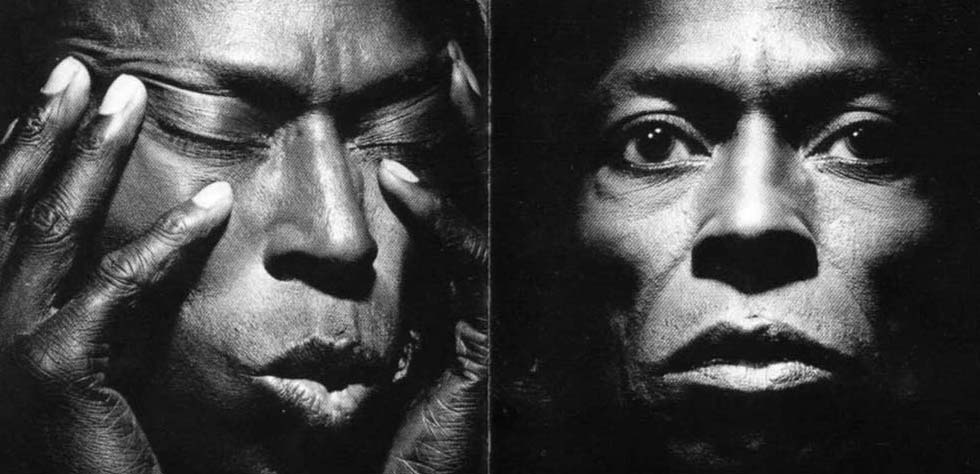

Le

8 juillet 1991, Miles Davis crée la sensation au festival de Montreux. Soutenu

par une cinquantaine de pupitres placés sous la direction de Quincy Jones,

il se décide à faire ce qu'il avait toujours refusé : jouer la musique du

passé. En l'occurrence celle écrite pour lui par le fidèle Gil Evans. Extraits de Miles Ahead, de Porgy and Bess, de Sketches of Spain, le public du Palais des Festivals

assiste, fasciné, à cette incroyable remontée dans le temps que Miles lui-même,

heureusement soutenu par sa doublure Wallace Roney, a le plus souvent du

mal à maîtriser. A soixante-cinq ans, jamais le trompettiste n'a paru aussi

frêle ni vulnérable. Sous cette perruque invraisemblable qu'il arbore depuis le

milieu des années quatre-vingt afin de dissimuler sa calvitie, et qui a pour

effet d'affiner encore le masque de douleur qui lui sert désormais de visage,

seuls les yeux, immenses, aux pupilles dilatées, ont conservé intact ce feu qui

l'a toujours habité. La peau, elle, paraît de plus en plus lisse, tirée, comme

si elle était peu à peu aspirée de l'intérieur. Contrairement à ce que prétend Stanley Crouch, ce n'est pas à un

héros de science-fiction que ressemble désormais Miles, mais plutôt à un

extra-terrestre. Croisement hasardeux

entre Maître Yoda et un voltigeur alien.

Le

grand public ne le sait pas encore mais Miles, lui, n'ignore pas que le compte

à rebours a commencé. Un an plus tôt il

a appris qu'il était condamné. Sida. Comme des centaines d'anciens junkies qui doivent

affronter la maladie après coup, parfois des années après avoir décroché, Miles

a été probablement victime d'une aiguille douteuse. C'est bien sûr l'unique raison qui l'a poussé à accepter de

cautionner, après treize années de résistance acharnée, l'opération

montreusienne. A laquelle succèdent, deux jours plus tard, des retrouvailles

parisiennes, dans le cadre du festival de la Villette, avec Herbie Hancock,

Chick Corea, Joe Zawinul, John McLaughlin, Jackie

McLean, Dave Holland, Al Foster et Wayne Shorter. Comme si Miles avait décidé de faire la

tournée des popotes avant de repartir au feu, pour une dernière bataille qu'il

savait perdue d'avance. Début août, c'est un homme usé qui souffle son ultime

chorus sur la scène du Hollywood Bowl de Los Angeles. Il allait encore plus mal qu'à Paris, dira Wayne Shorter, témoin

du concert, c'est la première fois que je le voyais dans un tel état de

fatigue.

Plusieurs

fois démentie, la rumeur de l'hospitalisation de Miles au St. Johns Hospital de

Santa Monica, non loin de la maison qu'il a achetée à Malibu, est enfin

confirmée mi-septembre. Sans que l'on parvienne à savoir s'il a sombré ou non

dans le coma. Le 28, New Musical

Express publie, sous le titre Sketches of

Pain, une brève non signée, annonçant que Miles est en train de mener un

combat perdu contre le sida dans un hôpital californien. C'est la première fois

que le nom de la terrible maladie est évoqué à propos du trompettiste, et le

monde musical réagit d'abord avec incrédulité. Mais vingt-quatre heures après

la parution de l'hebdomadaire anglais, la nouvelle tombe sur tous les

téléscripteurs du globe : Miles Davis vient de s'éteindre. Raisons officielles : pneumonie, déficience

respiratoire et arrêt cardiaque.

«

L'homme noir qui vivait comme un homme blanc », pour reprendre une expression

d'Ornette Coleman, celui qui disait en souriant à son ami l'écrivain

James Baldwin, des années auparavant, "Je devrais être mort depuis

longtemps, mais la drogue ne m'a pas tué et je n'ai donc plus rien à craindre",

s'est donc trompé. Il a été rattrapé

par Thanatos, mélomane incontesté, au moment où il s'y attendait le moins et

repose désormais au cimetière de Woodlaw, à New York, en face de la tombe de Duke

Ellington. Pourtant, Miles n'avait pas entièrement tort quand il

s'imaginait immortel. "La musique est à la fois une bénédiction et une

malédiction, avait-il coutume d'affirmer, mais je l'adore et je ne m'imagine

pas vivant d'autre chose." Or, s'il ne vit plus de sa musique, Miles Davis

continue de vivre à travers elle. Pour

une raison bien simple, jadis révélée par le batteur Chico Hamilton :

"Miles n'est pas un homme de spectacle. Ce n'est même pas un trompettiste.

Miles est une sonorité. Le chant de la planète entière." Et celle-ci n'en

a pas fini de tourner.