Jazz universel

Et

le jazz en ce début du 21ème siècle? Le mot lui-même garde-t-il encore un sens?

A l'écoute des dernières productions et d'après les propos sceptiques de

nombreux musiciens, l'appellation d'origine semble être devenue tout à fait

incontrôlable. Dans l'imagerie commune du profane, le jazz est souvent la musique

d'une époque révolue, celle des bateaux à aube, des cabarets de la prohibition,

et éventuellement des retrouvailles euphoriques de l'après-guerre. Pour nombre

d'auditeurs déjà initiés, le jazz s'est arrêté soudain avec les fractures des

musiciens. Pour les jeunes amateurs nés avec le rock, le jazz n'est qu'un vague

feeling de coloration et n'existe qu'à travers les représentants de la fusion,

du funk et même parfois du rap. Ils n'imaginent pas que ces esthétiques

puissent avoir une source plus profonde.

Pourtant,

le jazz a essaimé un peu partout sur le globe, et les musiciens européens, mais

aussi ceux du Japon, des Antilles, du Brésil et d’autres terres ont apporté

leur contribution. Il est toutefois évident que le territoire américain (en

particulier le terreau urbain) continue de faire pousser les voix de

ralliement. La Nouvelle Orleans, Chicago, New York et Los Angeles sont toujours

les grands centres de germination. Autrefois, l’apprentissage des musiciens se

faisait sur le terrain, dans les serres surchauffées des clubs, lors de jam

sessions où les jeunes avaient une chance de se frotter aux anciens. La

transmission du savoir (qui s’accompagnait parfois d’une révolte de l’élève) se

déroulait ainsi de fil en aiguille. L’apparition des écoles de jazz, favorisée

par une mutation du système social, la fermeture de certains clubs propices aux

échanges et l’extinction progressive des sessions after hours, vont

quelque peu modifier les données. Les célèbres Juilliard School

(New-York) et Berklee School (Boston), suivis bientôt par les académies

de musique, les conservatoires, les cours privés, les stages d'été, les

ateliers et séminaires divers vont désormais proposer un enseignement souvent

correct qui permet de gagner du temps, mais dont l'othodoxie uniformise le

paysage musical. Pour aussi doués et férus d'harmonie que soient les diplomés

de ces institutions, il reste encore une belle part aux autidactes q'ils

parviennent à résoudre les difficultés instrumentales en les mettant au service

d'une sensibilité intacte et d'une volonté d'expression non entravée par les

académismes.

|

|

|

|

|

|

||

|

Anga |

2005 Echu Mingua |

|

Artero |

2009 Vaudoo |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Emmanuel Bex |

2001 Here & Now |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

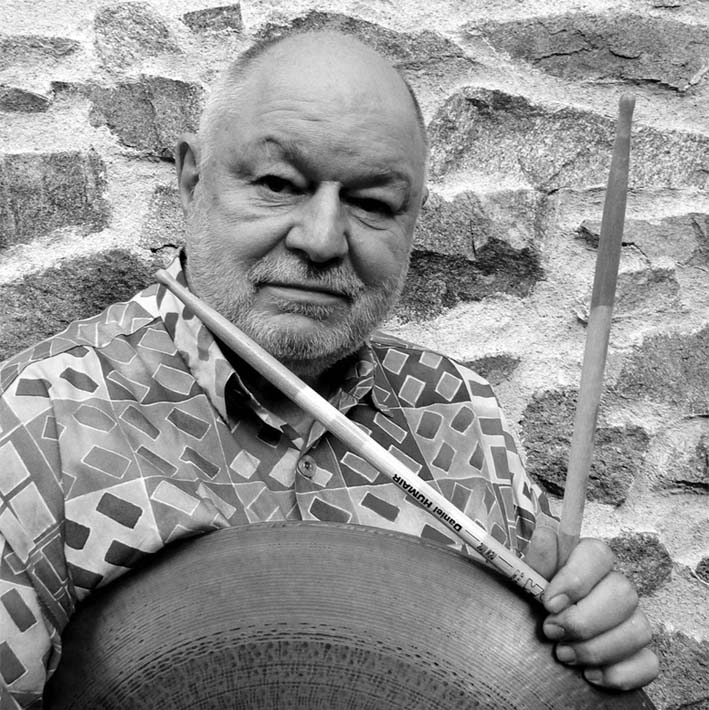

Daniel Humair |

1960 Hum ! |

1979 Hum ! |

1999 Hum ! |

2002 Work |

2002 Ear Mix |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Brad Mehldau |

|

2000 Places |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Michel Petrucciani |

1985 Pianism |

1986 Power of Three |

1995 Flamingo |

1998 Both worlds |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Michel Portal |

Minneapolis |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Chris Potter |

Gratitude |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Joshua Redman |

Beyond |

|

|

|

|

|

Neo-bop: la continuité dans le changement.

En choisissant délibérément de s'exprimer dans les traces des

boppers historiques (Charlie Parker, Dizzy Gillespie), dans le

prolongement des incursions davisiennes et le lignage des messagers d'Art

Blakey, certains jeunes prodiges du jazz acoustique vont troubler l'idée

que l'on se fait (souvent à tort) d'une évolution graduée, cyclique, presque

mécanique, amenant chaque génération à pousser la précédente. Raisonnablement,

la décence devrait nous interdire toute sévérité à l'égard de jeunes gens qui

jouent aussi bien (trop bien, disent certains) avec beaucoup de compétences,

d'intelligence et de coeur. Mais il est fréquemment reproché à l'ensemble de

ces néo-boppers de ressembler par trop à un catalogue de références au gotha du

be-bop, hard-bop, et de virer parfois au clean-bop, soft-bop ou stakhano-bop.

Pourtant ces musiciens ne se contentent pas d'êtres de simples épigones. Ils

ressentent le besoin impérieux de s'exprimer sur un matériel thématique de leur

propre cru, comme en témoignent les abondantes compositions orginales qu'ils ne

cessent de fournir.

Il ne s'agit certainnement pas d'une restauration, dans le sens strictement revivaliste que l'on connaît (le dixieland de l'après Seconde Guerre Mondiale) et qui consisterait à rétablir exactement les schémas antérieurs. Il ne s'agit pas plus d'une modernisation. Pour être modernisé, encore eût-il fallu que le bop soit démodé. Encore moins d'une réhabilitation, car les anciens de la 52ème rue ont longtemps porté la parole du Bird. On pense plutôt à un processus actif (et pas seulement intellectuel) de décomposition-recomposition. Comme s'il fallait rénover un édifice ancien qui aurait souffert des intempéries ou des agressions, comme s'il était nécessaire de faire le point, de reprendre l'ouvrage laissé en l'état pour le démonter pièce après pièce, le répertorier afin de le reconstruire, le remodeler et l'intégrer enfin dans un environnement qui a lui aussi évolué (prise de son, structures professionnelles, lieux d'écoute, supports discographiques, influences intermédiaires,...). Ainsi, l'idée d'une rénovation du bop correspond davantage au travail entrepris par les maîtres d'oeuvre de ce que l'on appelle par facilité le néo-bop.

Jusque dans leur attitude scénique, les néo boppers vont

présenter les traits les plus symboliques et anecdotiques de leur rapprochement

aux maîtres. Dûment costumés et cravatés, soignés avec une certaine

affectation, souvent sérieux et réfléchis, un brin distants, volontiers

cabotins, bref conscients de leur valeur, ils vont renouer avec un certain

classicisme que l'on croyait balayé par les extravagances festives, mystiques

et carnavalesques du free, ou même par le psychédélisme du jazz-rock et les

joggins chronométrés de la fusion californienne. Derrière cette volonté

affichée de reconnaissance et de prise en considération du be-bop en tant que

phare musical majeur de la culture noire américaine, cette jeune école va jouer

la carte de l'héritage et du patrimoine avec une efficacité et des résultats

sûrement supérieurs aux revendications de Black Power dont on a vu

l'impasse. "Le jazz n'est pas le genre de musique dont on dit : C'est ce

que j'écoutais quand j'avais quinze ans. Il est de trop bonne qualité pour être

l'objet de modes passagères. Vous pouvez le découvrir à tout âge; vous vous

direz: cette musique est magnifique" clame haut et fort le trompettiste Wynton

Marsalis. En ce sens, la question du critique François Lacharme s'avère

aussi pertinente qu'impertinente: "Le bop se paye-t-il une deuxième

jeunesse où l'ère classique ne commence-t-elle que maintenant?" Si

d'évidence, des néo boppers ne révolutionnent en rien le jazz, ils ont au moins

le mérite d'en défendre les acquis, d'en souligner la sophistication savante et

d'en réhabiliter la dignité.

|

|

|

|

|

|

||

|

Soné Ka-La |

Abyss |

|

|

|

|