|

|

|

STORY

au néo-paganisme : le glam rock |

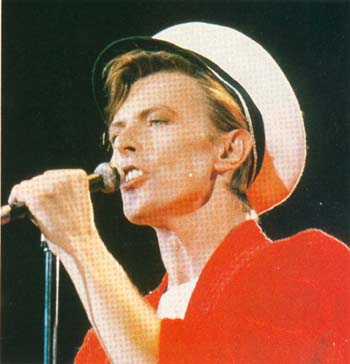

Agacé par les attitudes paupiéristes des

hippies, le rock réagit. Il redécouvre le strass et les paillettes. Les

mouvements de libération de la fin des années soixante ont aussi leurs

incidences sur les codes vestimentaires. Les rôles sexuels se confondent. Les

filles s'habillent comme des garçons, tandis que ceux-ci se maquillent et se

teignent les cheveux. Prophète de cette ambivalence, David Bowie passe

d’abord pour un extra-terrestre, avant d’être largement imité. Inspiré par son

professeur, le mime Lindsay Kemp, et par le poète et comédien Quentin Crisp, il

affiche une bisexualité, qui en 1972, peut encore choquer. Ses diverses

incarnations - en Ziggy Stardust, Alladin Sane, ou Thin White Duke – sont

autant de masques. D’autres les emprunteront, sitôt délaissés.

Au début des années 70, le chemin du rock

ne croise plus celui de la pop depuis un bon moment déjà. L’urgence, l’art du

single, le souci de divertir ou de faire danser se sont perdus dans les brumes

du psychédélisme et du blues boom. La chanson n’est plus qu’un maigre prétexte

pour se lancer dans d’interminables solos de guitare ou de longues errances

expérimentales dominées par les claviers et les premiers synthétiseurs. Pour

une poignée d’artistes britanniques, généralement des galériens des années 60 à

qui la chance n’a guère souri, le rock fait évidemment fausse route. Leur

ambition ? Faire revenir le binaire dans les discothèques et les bars, le

reprendre aux mains des étudiants et des intellectuels pour le rendre au

peuple. La méthode ? Repartir aux sources en quête de la matière

originelle, le rock’n’roll, puis s’habiller de strass et de paillettes pour lui

offrir une seconde jeunesse : T. Rex, David Bowie, Slade,

Gary Glitter, Sweet … Ils seront nombreux à troquer leurs mornes

jeans et leur tuniques informes pour enfiler des tenues aussi provocantes que

délirantes – costume doré et kimono moulant, chemise à col pelle à tarte aux

couleurs bigarrées et platform boots aux talons démesurés – pour incarner ces

nouvelles idoles au look androgyne….

|

|

|

|||||

|

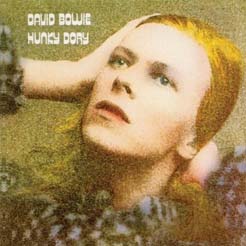

Hunky Dory |

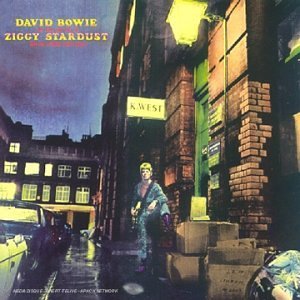

Ziggy Stardust |

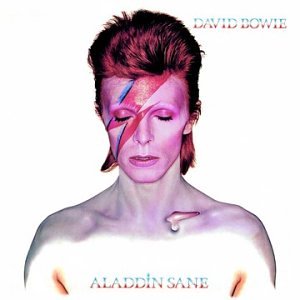

Aladdin Sane |

Diamond Dogs |

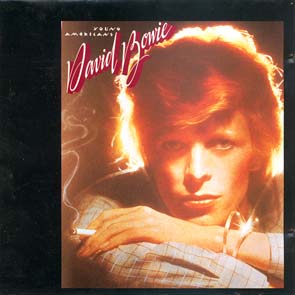

Young Americans |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

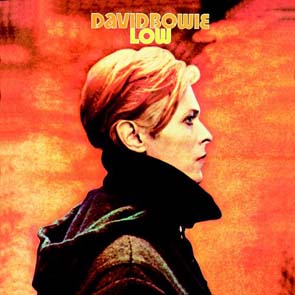

Low |

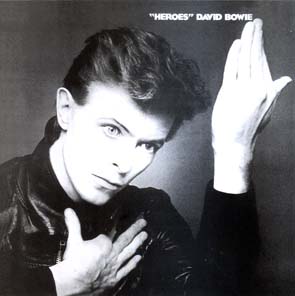

Heroes |

Lodger |

Let’s Dance |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Killer |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dans la première moitié des seventies, les véritables

artisans de l’explosion punk à venir sont déjà à l’œuvre. A New York, un petit

club pouilleux, le CBGB’s est investi par des rockers d’un genre nouveau,

enfants illégitimes du Velvet Underground. Patti Smith, Television,

les Talking Heads, Blondie partagent, plus que leur musique, le

même look famélique, la même élégance miteuse, le même regard menaçant. Et

puis, il y a les Ramones. Quatre faux frères, crétins autoprolamés, aux

têtes de dégénérés – teints blafards et lunettes noires – portant jeans troués

et baskets éclatées. Leurs chansons se ressemblent toutes et tiennent en moins

de deux minutes chrono : point de solo inutile ou de prouesses musicales à

exhiber, juste un rock brutal réduit à une expression minimale. En même temps,

Richard Hell, bassiste du groupe américain Television, se coupe les

cheveux courts et lacère ses T-shirts, qu’il rafistole avec des épingles à

nourrice. Le style punk est né. Malcom Mc Laren, le manager-styliste anglais

n’en perd pas une miette…